一八八一年,巴黎“黑猫夜总会”(Le Chat Noir)在蒙马特小丘上开张,灯火辉煌。

过着波西米亚夜生活的“黑猫”桀傲不驯,在此川流不息的艺文创作者包括年轻而尚未成名的毕卡索、忧郁而右耳仍健在的梵高,薄绿色的苦艾酒热吻创作者的血管,舞台表演与美学的议论炽烈,召唤众人的缪斯女神,新的艺术流派遂在黑猫眼底风生水起,如花粉传播般飘散在欧洲大陆。

无独有偶,从十九世纪末一直到一九四八年共产党接管布拉格之前,当地咖啡馆扮演的角色相当类似于巴黎左岸的“黑猫”,具备沙龙、夜总会、艺文具乐部的多重功能,捷克知识分子与艺文人士长期在咖啡馆看戏、朗读、辩论,甚至跳舞。之后在政府思想控制最严苛的那些年,幸存的咖啡馆则演化成酝酿革命思想的秘密基地,也是地下艺文活动互通有无的窗口。

布拉格虽然长时间受到奥匈帝国的直接控制,咖啡馆的蓬勃发展亦复制了维也纳对咖啡因的瘾头,但在精神上,它经常把巴黎左岸视为仿效、致敬的对象,乃至于捷克知识分子几乎无人不造访巴黎,游学、移民巴黎者为数可观。这种神秘的“巴黎情结”甚至具体幻化为某个神秘的地方景观──在过去的一百多年里,任何人只要坐在布拉格市中心的斯拉维亚咖啡馆(Café Slavia)窗边,眼睛飘向城堡的方向,不必有千里眼即能“直视”艾菲尔铁塔,如此魔幻的奇景并不是因为布拉格出现了虫洞,而是因为布拉格在艾菲尔铁塔完成后不久,旋即在自己的城市里仿造了一座迷你版的巴黎铁塔。

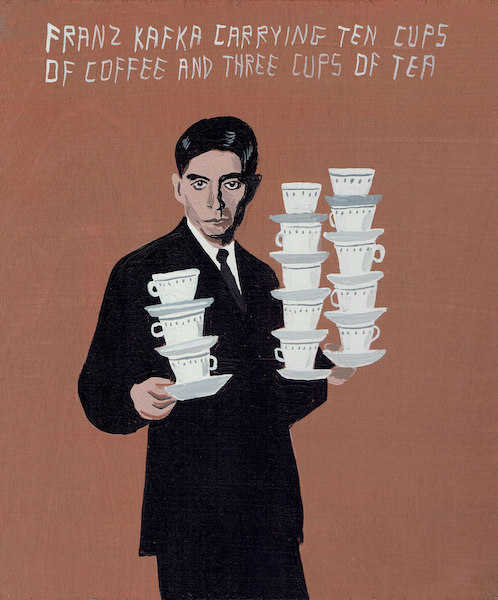

因此,不怎么意外地,这两座城市近一百多年来的地下文化运动经常出现微妙的连动性。一九○二年的时候,布拉格出现了一间名为“罗浮”(Louvre)的咖啡馆;一九一一年的时候,布拉格出现了另一间名为“蒙马特”(Monmarte) 的咖啡馆,两者都试图在名字上偷渡了一点巴黎的空气。二十世纪初,这两间咖啡馆皆为布拉格的重要艺文聚会场所。迄今,如同台湾小食肆热爱把名人造访的照片放大裱框挂在墙上一样,不管是旅游指南或咖啡馆本身都喜欢提到它作为艺文与思想摇篮的光辉史,卡夫卡(Franz Kafka)尤其是必被点名的昔日座上宾。

将咖啡馆这样的公共场视为随手可得的公共启蒙空间,自然是承袭了热门的法国“沙龙”文化之概念。有一段时期,布拉格最著名的沙龙灵魂人物芬达夫人(Bertha Fanta)经常借用罗浮咖啡馆举办艺文活动,甚至把“罗浮咖啡馆”直接当成沙龙的代号。卡夫卡虽然经常在日记里面和自己闹别扭,声称自己“无法与人交谈共处”,但现实生活中他经常活跃地与人交流,与他的死党马克思‧布洛德(Max Brod)密集参与芬达夫人的艺文沙龙,也经常和文友在这些咖啡馆集会论艺,朗诵自己的创作。

布拉格的都市性格可以说带有一点卡夫卡式的精神分裂症,这当然是因为这个民族长期浸泡在各种文化与政治矛盾之中的结果。近代巴黎从来没有自我身分认同的问题,布拉格则经常陷入重度的自我怀疑,所以它经常模仿,也经常迟疑,这种闪烁的矛盾感表现在地方语言的使用比重与分歧上,也表现在咖啡馆文化上──犹太裔的卡夫卡选择创作的语言是当时被视为主流的德语,写信给情人的时候用的是捷克语,但是说意第绪语的犹太戏剧却经常被视为影响他最深重的一种艺术表现型式。

卡夫卡在写给菲莉丝(Felice)的情书里坦白,光是一九一一年就看了二十场犹太戏剧,并且意有所指地强调,“其间可能连一场德国戏都没看过”。当时,在奥匈帝国主政、德国艺文当道的社会气氛下,布拉格最宏伟的国家戏剧院宣扬的是捷克民族自决的壮志,但是像卡夫卡这样的犹太少数民族,最常观赏犹太剧团演出的场所却是像萨沃伊咖啡厅(Café Savoy)这样的小地方,卡夫卡创作的故事场景或许延续了那样局促的空间感,擅长利用极简的道具去展开一个充满矛盾的残酷世界与抑郁的心理状态。

后来,东欧共产政府入主布拉格的那段时光里,昔日帝国充满BoBo﹝波西米亚加上布尔乔雅﹞风情的咖啡馆受压制而急速凋敝,但是像哈维尔(Václav Havel)这样的有志之士依然定时在幸存的咖啡馆秘密集会,斯拉维亚咖啡馆便是其一。丝绒革命之后,可以眺望“迷你巴黎铁塔”的斯拉维亚咖啡馆一度面临歇业,哈维尔积极加入声援行列,致力于让斯拉维亚咖啡馆重生,我想那并不只是怀旧。有的时候我想起哈维尔,最先浮上心头的不是他做为革命者或剧作家的身分,而是他做为一名“愿意为一间咖啡馆请命”的声援者身分。

整体而言,布拉格咖啡馆经常扮演心灵捕手的角色,不仅仅只是提供咖啡和即时娱乐,在这个心事重重的城市中,它像千手观音一样兼容并蓄地照顾了所有人的需求,为这个人文荟萃的小城打开了各种意义上的想像与缓冲空间。

来源:《联合文学》/2017年6月号 撰稿:包子逸

本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。